「京都観光では地図アプリを利用するから、通り名なんて覚えなくてもいいのでは?」

「京都でタクシーに乗って住所言ったら『?』って顔された」

実は京都人は、京都の場所を表すときに「住所」はあまり使いません。場所を表す場合、「通り名」を使います。ですから、京都では通り名を覚えることはとても重要なのです。

このか

このか生まれも育ちも京都の私が、「京都の通り名」について詳しく解説します!

次の京都観光では、京都人になりきって通り名に注目しながら観光してみませんか?京都の街を深く楽しむには、地元の人の感覚を知ることが近道。

観光の拠点になる宿も通り名に注目して選ぶと、より京都らしい旅になりますよ。

京都の通りは「碁盤の目」

京都の道は「碁盤の目」のように整備されていることで有名です。これは平安時代に整備され、当時の様子を色濃く残したまま、現在に至ります。

まずは京都市内の地図を確認してみましょう。

道が東西南北にまっすぐ伸びているので、どこからアプローチしても目的地に到着できますね!

京都人風に住所を表すためには、「方角」と「通り名」を把握しておくことが重要です。まずは、方角を把握する方法と、住所を表すルールを知っておきましょう。

それでは、詳しく解説していきます。

京都の方角は、山と川、そして京都タワーを確認する

まずは、京都の東西南北確認方法です。

京都は、山に囲まれた盆地です。ですから、方角を知るには山を確認するのが一番です。

四条烏丸あたりの交差点に立って、一番近くにみえる山が「東山」。その名の通り、東にある山です。北には、遠くに山が重なって「北山」がみえます。ちなみに、京都で一番高い山である比叡山は、京都の北東に位置しています。

そして、山がないの方角は南です。山はありませんが、京都タワーがみえます。これが一番わかりやすいですね。

また、京都に流れる大きな川「鴨川」は、北から南に流れています。

これで、大体の方角は理解できるはずです。

ここだけの話、私はかなりの方向音痴なので、今でも東西南北がよくわかりません。

交差点の名前は横の通り名+縦の通り名

京都の交差点は、多くの場合「横の通り名+縦の通り名」で表します。

横の通りである三条通と縦の通りである烏丸通の交差点は、「三条烏丸」。四条通と室町通の交差点なら「四条室町」ですね。

縦と横の通り名の順番は、基本的にはどちらが先でも大丈夫です。

京都人は、なんとな〜く感覚で縦と横の通り名を入れ替えたりしています。

ただし、京都市の一番西側にある西大路通と一番東側にある東大路通には、「縦の道+横の道」ルール対象外の交差点があります。

- 西大路通+丸太町通 → 円町

- 西大路通+今出川通 → 北野白梅町

- 東大路通+四条通 → 祇園

なぜここだけそう言う呼び方をするのか…。ちょっとややこしいですよね。

京都の住所は通り名で表す

京都の住所は、通り名で表します。家のある道を中心に、近くの交差点からどっちの方へ進むのか、です。

- 北へ行く → あがる

- 南へ行く → さがる

- 西・東へ行く → いる

たとえば、「京都市中京区姉小路通烏丸東入ル」と書かれていれば「姉小路通」と「烏丸」の交差点から東に入ったところ、と言う意味になります。

地図で確認するとよくわかりますね。ちなみに、この「亀末富」は江戸時代から続く老舗和菓子店です。

お茶会や贈答品にぴったりな京都らしい和菓子が購入できます。

では、「京都市中京区堺町通三条上ル」はどうでしょう?

「堺町通り」と「三条通」の交差点を北へ行ったところ、ですね!このお店は「亀屋則克」。こちらも京都の老舗和菓子店です。

紹介した2つのお店は、公式HPに通り名を使った住所を記載しています。最近はインターネットが普及し、郵便番号を入れるだけで町名まで出てきます。でも、この方法では「通り名での住所の表し方」は使えません。

つまり、「通り名での住所の表し方」で書かれている場所は、インターネットのマップなどでは調べられないんです。

京都の老舗店では、いまだに「通り名」の住所を記載しているところも多いです。

でも、通り名と方角さえわかれば場所がわかるって、ちょっと便利だと思いませんか?これがわかれば、あなたも京都ツウです!!

今回ご紹介した和菓子店も掲載されている、京都のスイーツをまとめた記事もあります。現地限定の老舗和菓子から、お取り寄せできる人気スイーツまで幅広く紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

通り名で街を把握できるようになると、京都観光がぐっと楽しくなります。次の京都旅では、地図アプリだけに頼らず、京都人の視点で街を歩いてみてくださいね。

京都の通り名はわらべうたで覚える

さて、察しの良い方は「通り名で住所を表す」ためには、通りの名前を全て覚えておく必要があると言うことに気づいたはずです。

「どの順番で、どんな名前の道で、東西の道だったか南北の道だったか…」覚えるのが嫌になりそうですね。

京都の人たちは、通りの名前を「わらべうた」にして覚えています。子どもの頃から聞かされているので、自然と身についているもののひとつです。掛け算の「九九」みたいなものです。

まずは、実際にどんな歌なのか聞いてみてください。前半が東西の道の歌、後半が南北の道の歌です。

ちなみに、ここでご紹介している動画は、京都水族館のスタッフの皆さんが歌っています。京都水族館にいるペンギンさんたちには、京都の通り名がついているんですよ!

この歌を覚えて、ぜひ京都水族館のペンギンさんたちにも会いに行ってみてくださいね。

それぞれのわらべうたについて、詳しく解説していきます。

東西の道を覚えるわらべうた

まずは東西の道を覚えるわらべうたです。まずは歌詞をみてみましょう。

♪まるたけえびすに おしおいけ

あねさんろっかく たこにしき

しあやぶったか まつまんごじょう

せったちゃらちゃら うおのたな

ろくじょうさんてつ とおりすぎ

ひっちょうこえれば はっくじょう

じゅうじょうとうじで とどめさす♪

この歌の歌詞は、東西をとおる通り名の頭文字を取っています。以下に、通り名を一覧にしてみました。

まる・・・・・・・・・・・・丸太町通

たけ・・・・・・・・・・・・竹屋町通

えびす・・・・・・・・・・・夷川通

に・・・・・・・・・・・・・二条通

おし・・・・・・・・・・・・押小路通

おいけ・・・・・・・・・・・御池通

あね・・・・・・・・・・・・姉小路通

さん・・・・・・・・・・・・三条通

ろっかく・・・・・・・・・・六角通

たこ・・・・・・・・・・・・蛸薬師通

にしき・・・・・・・・・・・錦小路通

し・・・・・・・・・・・・・四条通

あや・・・・・・・・・・・・綾小路通

ぶっ・・・・・・・・・・・・仏光寺通

たか・・・・・・・・・・・・高辻通

まつ・・・・・・・・・・・・松原通

まん・・・・・・・・・・・・万寿寺通

ごじょう・・・・・・・・・・五条通

せった・・・・・・・・・・・雪駄屋町通(現、楊梅通)

ちゃらちゃら・・・・・・・・鍵屋町通(現、的場通)<鍵の音?>

うおのたな・・・・・・・・・魚の棚通(現、六条通)

ろくじょう・・・・・・・・・六条通

さんてつ(とおりすぎ)・・・三哲通(現、塩小路通)

ひっちょう(こえれば)・・・七条通

はっ・・・・・・・・・・・・八条通

くじょう・・・・・・・・・・九条通

じゅうじょう・・・・・・・・十条通

とうじ(でとどめさす)・・・東寺(通りの名前ではない)

ちなみに、京都の道は丸太町より北にもあります。でも、丸太町以北の歌詞はありません。

このわらべうたはおそらく、この歌のエリアをメインに生活していた人たちのものなのでしょう。まさに、このわらべうたに出てくるあたりが京都の中心!と言うことです。

さらに言えば、京都の人がよく使っているのは「五条」までです。

♪ 雪駄ちゃらちゃら〜 ♪以降の歌詞は、京都人の間ではあんまりメジャーではないかも。

劇場版 名探偵コナン「迷宮の十字路」では、京都の通り名を歌ったわらべうたが印象的に登場します。まだ観たことがない人は、ぜひ、この歌を覚えてから観てみてください!

南北の道を覚えるわらべうた

続いて、南北の道を覚えるわらべうたです。まず歌詞からみてみましょう。

♪てらごこ ふやとみ やなぎさかい

たかあい ひがし くるまやちょう

からすりょうがえ むらごろも

しんまち かまんざ にしおがわ

あぶらさめがいで ほりかわのみず

よしやいのくろ おおみやへ

まつひぐらしに ちえこういん

じょうふくせんぼん さてはにしじん♪

さっきの東西の通りのわらべうたと一緒ですね!以下に、通り名を一覧にしました。

てら・・・・・・・・・・・・・寺町通

ごこ・・・・・・・・・・・・・御幸町通

ふや・・・・・・・・・・・・・麩屋町通

とみ・・・・・・・・・・・・・富小路通

やなぎ・・・・・・・・・・・・柳馬場通

さかい・・・・・・・・・・・・堺町通

たか・・・・・・・・・・・・・高倉通

あい・・・・・・・・・・・・・間之町通

ひがし・・・・・・・・・・・・東洞院通

くるまやちょう・・・・・・・・車屋町通

からす・・・・・・・・・・・・烏丸通

りょうがえ・・・・・・・・・・両替町通

むら・・・・・・・・・・・・・室町通

ごろも・・・・・・・・・・・・衣棚通

しんまち・・・・・・・・・・・新町通

かまんざ・・・・・・・・・・・釜座通

にし・・・・・・・・・・・・・西洞院通

おがわ・・・・・・・・・・・・小川通

あぶら・・・・・・・・・・・・油小路通

さめがい(で)・・・・・・・・醒ヶ井通

ほりかわ(のみず)・・・・・・堀川通

よしや・・・・・・・・・・・・葭屋町通

いの・・・・・・・・・・・・・猪熊通

くろ・・・・・・・・・・・・・黒門通

おおみや(へ)・・・・・・・・大宮通

まつ・・・・・・・・・・・・・松屋町通

ひぐらし(に)・・・・・・・・日暮通

ちえこういん・・・・・・・・・智恵光院通

じょうふく・・・・・・・・・・浄福寺通

せんぼん・・・・・・・・・・・千本通

(さては)にしじん・・・・・・西陣(通りの名前ではない)

実はこの南北のわらべうた、京都人も存在は知っているのですが、歌詞やメロディーは知らないと言う人も多いのです。南北の道は、東西の道を覚えていく流れで自然と覚えていくのでしょう。

私も耳に馴染みがないので、逆に覚えにくそう…と感じました。

なぜなら、場所を説明するときは「横の通り名+縦の通り名」がセットだから。どうやっても覚えないと生活しにくいんです。

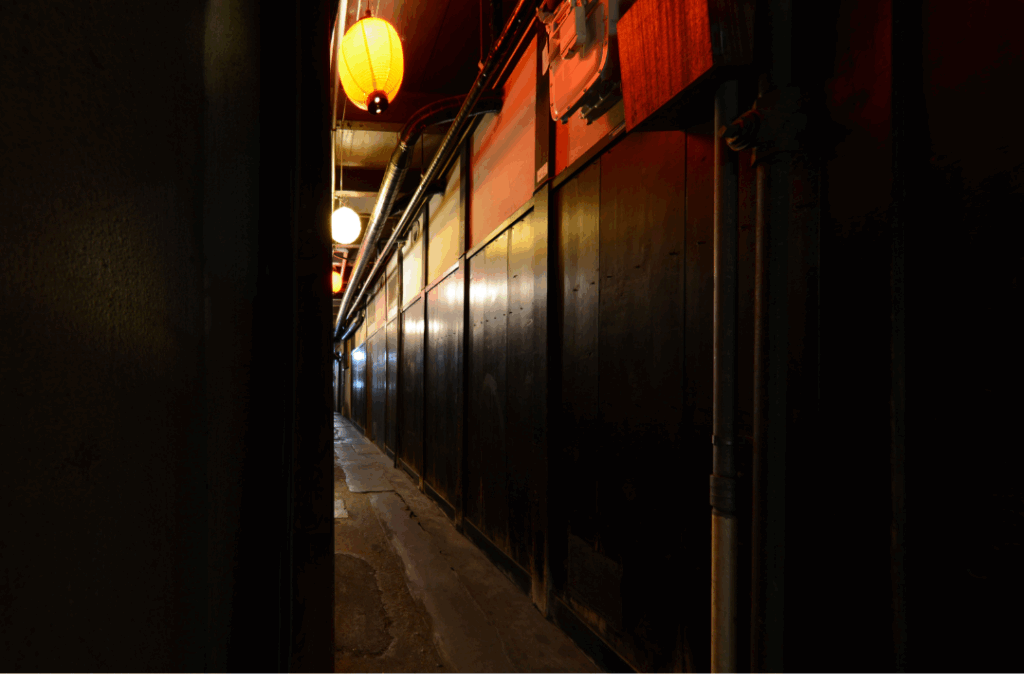

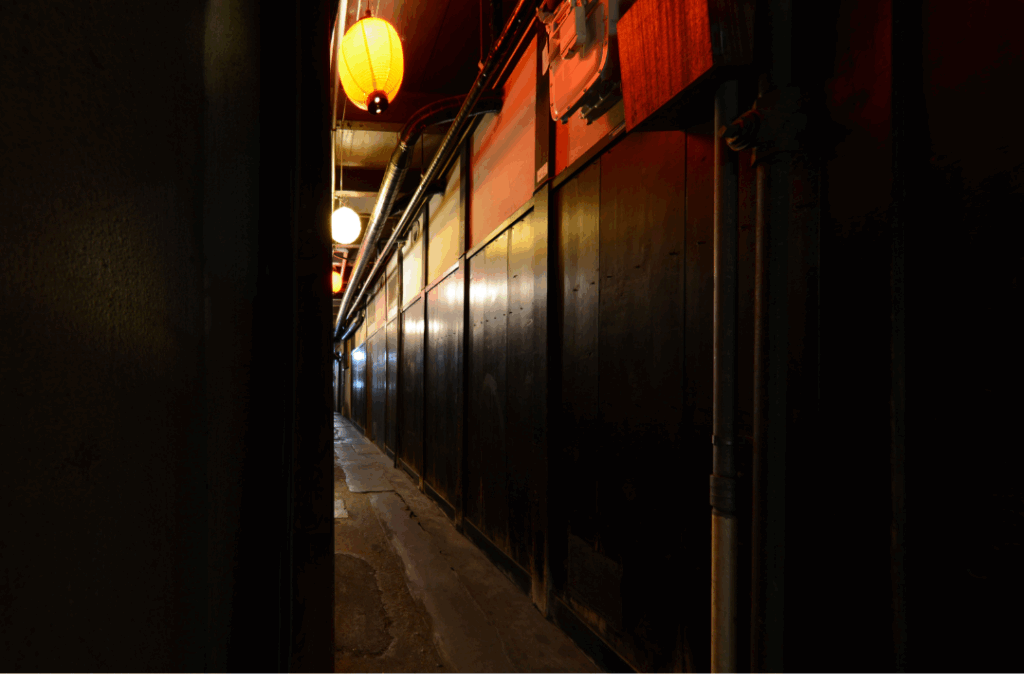

京都の細道「路地」と「図子」

話のついでに、京都の「路地」と「図子(ずし)」と呼ばれる、細い道についても紹介しておきましょう。「路地」と「図子(ずし)」は車では行けない、まさに生活道路です。

そのため、これらの道はわらべうたには含まれません。個別に名前がついている「路地」と「図子」もありますが、あまり知られていないことが多いため、場所を説明するときにも使われません。

京都の街並みが続く細い小道は、観光中に興味をそそりますよね!この「路地」と「図子」と呼ばれる道には、違いがあります。

それぞれ解説していきます。

通り抜けできない不思議な細道「路地」

路地は、表の通りから奥に入り組んだ自宅の玄関にアクセスするための私道です。基本的には通り抜けができず、行き止まりです。

路地の入り口には門があったり屋根があったりと、ちょっと面白くて興味深いものも。しかし、私道なので部外者の通行はできません。

ちょっと気になる路地をみつけたときは、ちらっとみるだけにしておいてくださいね。

京都人は「路地」のことを「ろじ」ではなく、「ろぉじ」と発音します!

通り抜けができる道、それが「図子(ずし)」

図子は、路地の突き当たりを貫通させて、道路として使用されている道のことを言います。

これは生活道路なので、一般の人も通行できます。しかし、実際のところ図子も含めて「路地」と総称されていることもあり、明確な区別はないようです。

私道である場合もあるので、通る場合はあまり騒がないようにしましょう。路地や図子での話し声って、よく聞こえるんです。

私の祖母宅周辺には、路地や図子が多くあり、日常会話の中でも良く使われていました。

「あいあいずしのところで待ってて」

実は私は子どもの頃、「あいあいずし」をお寿司屋さんと勘違いしていました。あいあいずしが、「相合図子」という図子の名前だったことに、大人になってから気づいたのでした。

京都の街を楽しく散策したいなら、こちらの記事もおすすめです!京都ならではの地域に残る文化などを紹介しています。

まとめ

今回は京都の通りについて、お話ししました。ちょっと複雑なところもあったかもしれませんね。

最後に、簡単にまとめておきます!

- 京都の交差点は「横の通り名+縦の通り名」(もしくはその逆)で表す

- 京都式住所の表し方は、北行きを「上る」、南行きは「下る」、東行きを「東入ル」、西行きを「西入ル」で表現する

- 京都の通り名は、「わらべうた」でマスター!

- 京都に来たら、ぜひ路地や図子にも注目!

次の京都観光では、いつもとちょっと違った視点で京都をみてみるのはいかがでしょうか?きっと、京都人になった気分で、街歩きがより楽しくなりますよ♪

通り名や細道を知ると、京都の景色の見え方が変わってきます。まち歩き体験や文化体験プランなど、現地でしかできない特別な時間を楽しんでみませんか?