「京都でおもしろい歴史講座を探している」

「大人になって、もう一度じっくり学び直したい」

大人になったからこそ深く知りたい、京都の歴史。

その知的好奇心は、とても素敵なものです。

そこに「古文書」というキーワードが入るだけで、 「なんだか難しそうだから、私には無理かも…」 と躊躇してしまう人が多いのも事実。

もしあなたが「難しそう」というハードル一つで貴重な体験を諦めかけているとしたら、それは非常にもったいないことです。

- 古文書が読めなくても問題なし!

- スキルゼロで楽しめる歴史のリアル

- より京都が好きになる

この記事を読み終える頃には「難しそう」という不安が、「昔の人も生きていたんだ!」というワクワク感に変わっているはずです。

なぜ京都の歴史を「古文書」から学ぶのか?

「京都の歴史」を学ぶ方法はたくさんあります。

本を読む、観光地を巡る、大学の講座を受ける…。

その中でなぜ「古文書」という、一見難しそうなものを使うのでしょうか?

それには、他の方法では絶対に味わえない3つの明確な理由があります。

さっそくひとつずつ説明していきますね。

教科書では絶対にわからない「生の声」がそこにあるから

「古文書」と聞いて堅苦しく構える必要はありません。

あなたは古代の遺跡や恐竜の化石を見て、「遥か昔に、確かに別の生命や文明が存在した」というロマンを感じたことはありませんか?

このか

このか古文書も同じです。古文書は当時の人が残した「思考や感情の化石」なのです。

古文書の多くは、平安貴族の「日記」や江戸時代の商人の「家計簿」、誰かに宛てた「手紙」といった、非常に生々しい記録。

これこそが、当時の人が“確かに生きていた”ことを示す「証拠品」であり、現代に届いた「タイムカプセル」です。

教科書には、「〇〇年に乱が起きた」という結果しか載っていません。

ですが古文書にはその時代を生きた人の本音や息づかいが、そのまま封じ込められています。

歴史の「なぜ?」に答える「本物の裏付け」だから

歴史の面白さは、「なぜ?」を知ることにあります。

たとえば、「なぜ、あの応仁の乱で焼け野原になったのに、祇園祭は再興できたのか?」

その「なぜ?」に、想像や推測ではない本物の裏付けで答えてくれるのが「証拠品(古文書)」です。

当時の山鉾町の記録にハッキリと記された事実を読み解くことで、私たちは初めて歴史の事実に触れることができるのです。

ネット情報では得られない「本物の深み」があるから

今、知識だけならネットでいくらでも手に入ります。「祇園祭とは?」と検索すれば、数秒で答えが出てくるでしょう。

しかし、ネットの情報は誰かがまとめた「要約」であり、表面的な「情報」にすぎません。

古文書は、当時の人が残した「感情と息づかい」そのものです。

「検索して知った」知識と「本物に触れて体感した」感動

あなたの好奇心が真に満たされるのは、間違いなく後者です。

古文書の読解スキルは不要!“解説”で楽しむリアルな京都の歴史

「古文書」と聞くと、必ず頭をよぎるのが「くずし字なんて読めない」という不安ですよね。

しかし、大丈夫!安心してください。

なぜなら、今回紹介するのは古文書の「解読スキル」を学ぶ講座ではなく「歴史の面白さ」を味わう講座だからです。

ひとつずつ、一緒に不安を解消していきましょう。

古文書は読めなくてOK!

この講座の目的は、あなたが古文書をスラスラ「読めるようになる」ことではありません。

くずし字を自力で解読しなければならないというのは、プレッシャーですよね。

しかし、その作業はすべて講師が担当します。

講師(案内人)は、難解な「タイムカプセル(古文書)」の暗号を丁寧に読み解き、現代の言葉であなたに届けます。

さらに、その文書から浮かび上がる当時の時代背景や歴史的な意味合いもセットで、わかりやすく解説。

美術館で専門家の解説を聞きながら貴重な美術品を鑑賞するように、その奥に隠された人間ドラマを一緒に味わいましょう。

大人の知的好奇心を満たす時間

この講座で過ごす時間は、純粋に大人の知的好奇心を満たす知的な遊びの時間です。

学校の授業のように何かを暗記したり、試験でスキルを試されたりするプレッシャーは一切ありません。

学ぶこと自体が目的であり、発見の喜びこそが報酬です。

「昔の人もこんなことで悩んでたんだ!」

「教科書と書いてある内容が、証拠品で見ると全然違う!」

そう唸る瞬間は、まるでミステリーの真相がわかった時のような興奮をもたらすでしょう。

知識ゼロ・初心者も大歓迎

「古文書なんて一度も見たことがない」

「歴史の知識に自信がない」

そういった不安を感じている方にこそ、この講座はおすすめ。

むしろ「知識ゼロ」から始めるあなたは、最も大きな感動を得られるチャンスがあります。

すでに知識がある人には見逃されてしまうような古文書の「生々しさ」や「当時の人の常識」を、先入観なく新鮮に感じ取ることができるからです。

知りたいという気持ちがあれば、それ以上の専門知識は一切不要です。

もし、途中で「難しい」と感じたとしても、それも含めて貴重な経験となりあなたの好奇心を育む糧になるでしょう。

必要なのは「やってみよう!」という、その一歩を踏み出す勇気だけです。

京都歴史講座は、こんな「知りたい」を持つあなたに最適

この講座で大切なのは専門知識やスキルではなく、あなたが持っている「知的好奇心」と「ロマン」です。

特に次のような人たちに、京都歴史講座はおすすめです!

知識の詰め込みではなく、人生を豊かにする「本物の教養」に触れたい。

そんな共通の想いを持つ仲間が、この講座に集まります。

大人になった今、学び直ししたい人

「純粋に自分のためだけに学びたい」

そのように考えている方にこそ、この講座はおすすめです。

人生を重ねた今だからこそ知識を詰め込むだけの勉強ではなく、人生を豊かにする本物の教養に触れることの価値を知っているはず。

ご自身の時間を自由に使えるようになった今、本当にやりたかったことにチャレンジする絶好のチャンスです。

この講座はあなたの知的探求心を深く満たす、最高の自己投資になります。

ぜひ、楽しく歴史のロマンを探求しましょう!

京都の街歩きを「タイムトラベル」に変えてみたい人

この講座は、「京都の通り名や地理がなんとなく頭に入っている」という、京都好きなあなたにも最適です。

なぜなら京都は数百年もの間、町名や通り名が変わっていない稀有な都市だからです。

たとえば、講座で江戸時代の「ショッピングガイド(買物案内)」を読み解いたとしましょう。

そこにある住所は、現代の地図でもそのまま通用します。

「ああ、いつも通るあの角に、昔はこんなお店があったのか」と、あなたの知っている景色に、歴史のレイヤーが重なる瞬間。

他の地域では味わえない、現在の地図と歴史がリンクするこの「タイムトラベル」体験こそ、京都通のあなたを満足させる知的な遊びです。

「本物の探求」がしたい人

教科書の暗記ではない、本物の探求に触れたい若い世代の皆様にもこの講座は最適です。

ネットや本で簡単に答えが手に入る時代だからこそ、若いうちに一次資料(本物)に触れる体験は、何よりも貴重な財産になります。

「生きた証」である証拠品に触れる興奮は単なる知識ではなく、物事の本質を見抜く力や学問への探求心を根底から育てます。

これは、レポートや就職活動のためだけではなく、あなたの将来の視点や教養を支える揺るぎない知的基盤となるでしょう。

『証拠品』が明かした歴史の裏側を少しだけ紹介

過去の講座で古文書というタイムカプセルが明かした、いくつかのロマンを少しだけご紹介します。

事例①【祇園祭】 帳簿が語る切実な懐事情

祇園祭で灯される各町内の鉾にぶら下がる駒形ちょうちん。

現在の祇園祭では数日前から提灯が灯りますが、江戸時代の資料を見ると当時は宵山の時しか灯していなかったことがわかります。

なぜ、祇園祭の期間中ずっと灯していなかったのか?

それは、燃料が「和ろうそく」だったからです。

当時の和ろうそくは非常に高価なものでした。

古文書の発注記録には、大量の注文数と共に「余ったら返す」という細かい条件まで書かれています。

少しでもコストを抑えたい、でも祭りは成功させたい。

そんな町衆の切実な懐事情と熱意が、古文書の数字から生々しく伝わってくるのです。

事例②【ひな祭り】娘に贈る「豪華なひな道具」

江戸時代の京都の公家が書いた古文書からは、江戸へ嫁いだ娘に対し毎年豪華な「ひな道具」を贈る習慣があったことがわかります。

当時、政治の中心は江戸に移っていましたが、「本物の文化」や「最高級の職人技」は、依然として京都が圧倒的でした。

特に、おひな様やお道具に使われる「金蒔絵」や「漆塗り」といった繊細な技術は、京都の職人の独壇場です。

わざわざ京都から送っていたのは、京都人のプライドと親心だったのかもしれません。

古文書からは、こうした当時の文化背景や当時の人々のリアルな息づかいまでもが読み取れるのです。

事例③ 日記に残された“本音”

ある室町時代の公家(源氏物語の研究者)の日記に残されているのは、現代人顔負けの生活苦です。

家計が苦しくなり奥さんに「なんとかして!」と尻を叩かれ、研究者としての命とも言える秘蔵の『源氏物語』の写本を売却することに。

日記には、『源氏物語』の写本がかなりの高値で売れたことへの安堵と共に、「渋々」手放したことへの深い後悔が綴られています。

高貴な立場であっても生活が楽ではなかったこと、さらに生きるために自分の大切なコレクションを手放さざるを得なかったその辛さ。

数百年前の出来事ですが、まさに現代を生きる私たちにも痛いほど伝わる切実な人間ドラマですよね。

京都の歴史講座であなたの「日常」が変わる

「歴史を学んで、なんになる?」

資格が取れるわけでもなく、忙しい日常の中でそう考える人もいるでしょう。

この講座で得られるものは、あなたの日常を「10倍面白く」する、最高の大人の遊びです。

学びがもたらす、あなたの日常の変化を紹介します。

それでは、ひとつずつ詳しく説明していきますね。

いつもの「京都」が、何倍も面白くなる!

京都の街歩きが劇的に面白くなる理由は、歴史の「なぜ?」がわかるからです。

ただの観光地に見えていた場所が、歴史の「証拠品」で裏付けされた「ドラマの舞台」に変わります。

たとえば、祇園祭の裏側にある町の人の意地や苦労を知ったあとに、祇園祭を見たらどう感じるでしょうか?

それはもう単なるお祭りではなく、数百年続く人々の情熱の物語として心に迫るはずです。

この知識こそがあなたの街歩きの質を劇的に変え、京都を歩くたびに深い感動と新たな発見をもたらします。

遠い歴史が、“生きた人間”の物語に変わる!

当時の貴族が日記に書いた愚痴や当時の人々の悩みに触れることで、「昔の人はこんなことを考えていたのか」と深い共感が生まれます。

その結果、遠い「歴史」が、あなたと同じ体温を持つ温かい「人間の物語」として身近になるのです。

あなたは、歴史を「暗記」するのではなく、「共感」と「感動」をもって自分の人生の物語の延長線上にあるものとして受け止められるようになります。

歴史上の人物が教科書の記号ではなく、あなたと同じ血の通った一人の人間として感じられます。

この視点の変化こそがあなたの人生の視野を最も大きく広げる、決定的なメリットです。

あなたの「これからの時間」が豊かになる!

「これからは自分のための時間だ」と考えているあなたへ。

歴史の「本物」に触れることは単に時間を使うことではなく、人生の深みを増す最高の自己投資です。

好奇心が満たされる喜びが、日々の生活にハリと潤いをもたらします。

講義後の和やかなサロンでは、同じ感動やロマンを共有できる新しい仲間と出会えるでしょう。

専門知識の習得ではなく感動とロマンを追求するこの学びこそが、セカンドライフを豊かに彩る最高に贅沢で知的な「大人遊び」なのです。

京都で学ぶ「リアルな歴史」ここは“大人のサロン”

京都の歴史講座を受講するにあたって気になるのは「どんな場所で、どんな人から学ぶのか」という教室の雰囲気ですよね。

この講座は京都という土地柄と講師の知識、そして温かい人柄が融合した大人のための歴史サロンです。

この特別な場の魅力を、人と場所の側面からご紹介します。

さっそく、みていきましょう。

講師は歴史の“面白さ”を翻訳する専門家

講師を務めるのは、五島邦治(ごしま くにはる)です。

実は私の父です!

長年、京都の大学で教授を務め、京都市歴史資料館などでも活動してきた、京都の歴史研究における第一人者です。

専門は古代から近代を通した京都という地域の歴史、特に室町時代の京都の町衆文化に深く関わっています。

京都で生まれ育ったからこそ「本当の京都」の歴史や文化を、その背景にある深い意味まで語れるのです。

堅い経歴とは裏腹に冗談が好きで、講義にはユーモアを欠かしません。いつもニコニコ穏やかで、人を喜ばせることが好きな人柄です。

最近はInstagramにもチャレンジしており、その情熱は尽きません。

その深い知識と温かい人柄こそが、この講座の最大の魅力といえるでしょう。

五島邦治のプロフィール

講師プロフィール

五島 邦治(ごしま くにはる)

1952年 京都生まれ

■ 略歴

- 1977年 京都大学文学部哲学科卒業

- 1986年 大谷大学大学院(仏教文化専攻・国史学)博士後期課程単位取得退学

- 大谷大学特別研修員、京都市歴史資料館嘱託、彦根城博物館史料室長補佐を経て、園田学園女子大学短期大学部講師、同大学教授、京都芸術大学特任教授、同大学客員教授を歴任。

- 2024年退職。

■ 現在の役職

- 公益財団法人宗教文化研究所(風俗博物館)評議員

- 公益財団法人京都市生涯学習振興財団評議員

- 公益財団法人祇神会評議員

- 賀茂別雷神社文書編纂委員

■ 主要著書・論文

- 『源氏物語 六條院の生活』(監修・執筆 風俗博物館 1998年)

- 『京都 町共同体成立史の研究』(岩田書院 2004年)

- 『京都の歴史がわかる事典』(編共・日本実業出版社 2005年)

- 『源氏物語と京都 六條院へ出かけよう』(監修・光村推古書院 2005年)

- 『菅原道真の史跡をめぐる』(淡交社 2019年)

- 『はじめて学ぶ芸術の教科書 京都の歴史』(監修・藝術学舎 2024年)

- 『平安京の生と死-祓い、告げ、祭り』(吉川弘文館 2024年)

▶︎ 講師の日常や最新情報はInstagramでも発信中!

「はんなり」と楽しめる、和やかな雰囲気

この講座の魅力は「授業」だけではありません。

京都らしさを人柄から感じられることも大きな魅力のひとつです。

講義の後はお茶を飲みながら和気藹々とした雑談タイムを設けており、フリートークで盛り上がります。

この和やかな雰囲気作りを担っているのが、講師である父を長年支える私の母です。

生粋の京都人である母からは、「はんなり」とした温かい雰囲気はもちろん、リアルな京都弁も飛び出します。

時折見せる天然な行動(本人は嫌がりますが・笑)も、場の緊張を解くスパイスになっています。

この母が作り出す温かい空気感こそ堅苦しい場所が苦手な方もリラックスできる、大人のサロンの決め手です。

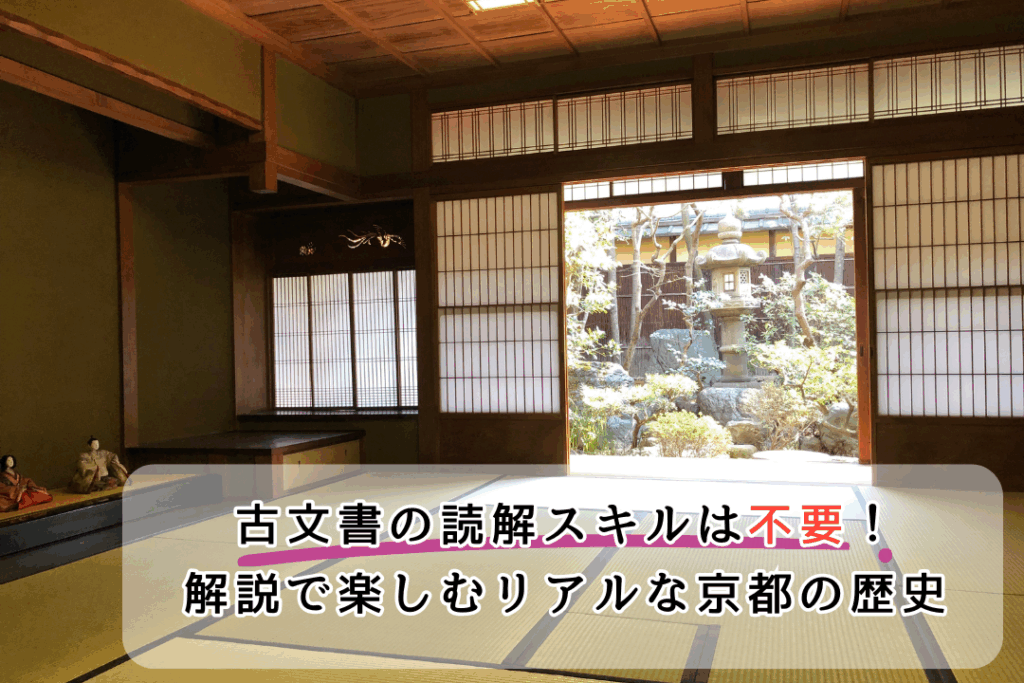

「歴史の舞台」京都の街中で学ぶ意味

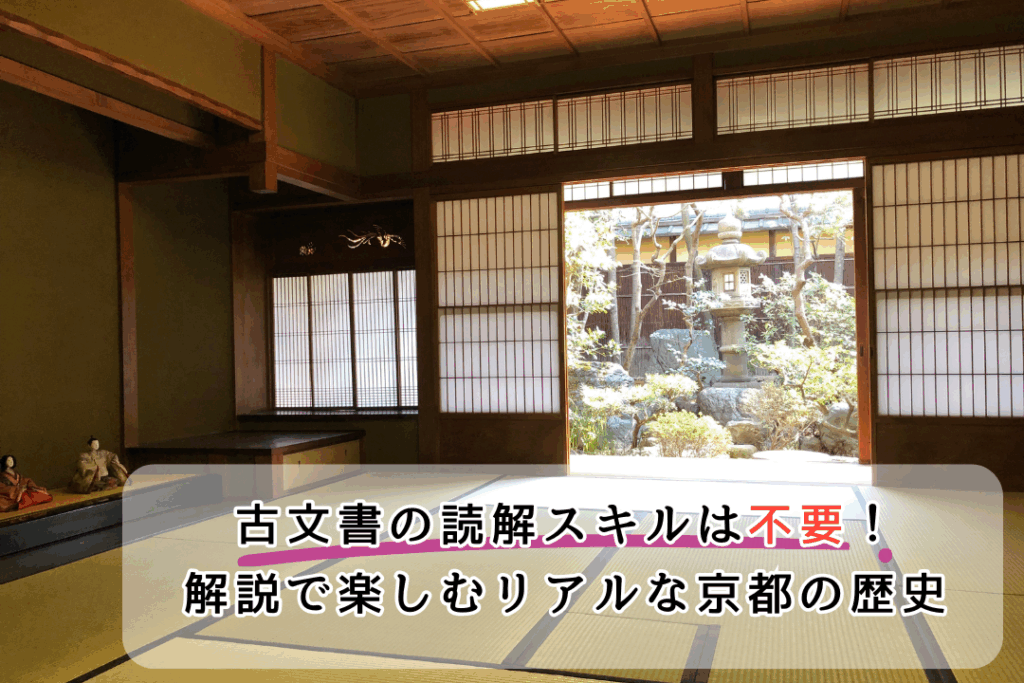

この講座は「京都の街中」である、京都市下京区で開かれます。

教室は昔ながらの「うなぎの寝床」の作りが感じられる特別な空間。

玄関を入れば坪庭が顔をのぞかせ、京都らしい風情が感じられます。

教室は机と椅子を置いて、ゆっくりと学べる空間になっています!

この場所で学ぶ最大の意味は、街と歴史が直結していることです。

周囲には歴史的な社寺仏閣が多く、祇園祭の山鉾建ちで賑わうエリアにもすぐ出かけられます。

講座で「証拠品」に触れ、当時の人々の生の声と人間ドラマを知って外に出れば、そこが本物の舞台。

この街の空気の中で古文書で学んだことが一気にリアリティを帯びて迫ってくることでしょう。

「学び」と「現実」が繋がる体験は、京都の歴史を京都で学ぶ最大の醍醐味です。

さあ、京都の歴史の「タイムカプセル」を開ける講座へ

この記事では、「古文書」が実は誰もが楽しめる「歴史のタイムカプセル」であることや、そこから広がる京都の新しい楽しみ方についてお話ししました。

- 古文書は歴史の「証拠品」。教科書にないリアルな「生の声」が聞ける

- 読解スキルは一切不要!講師の「翻訳」で楽しむ贅沢な歴史鑑賞

- 知識ゼロ・初心者大歓迎。必要なのは「知りたい」という気持ちだけ

- 「古文書=難解」は誤解!パズルやミステリーを解くような知的な面白さ

- 街歩きが「タイムトラベル」に変わり、これからの人生が豊かになる

知識ゼロでも、お一人様でも、全く問題ありません。

京都の街角にある小さなサロンで、私たちと一緒に歴史のロマンというタイムカプセルを開けましょう。

「証拠品」に触れるワクワク感を、あなたと共有できることを楽しみにしています。

京都の歴史講座が学べる「往還塾(おうかんじゅく)」

今回ご紹介した五島邦治の歴史講座は、京都市下京区にある「往還塾(おうかんじゅく)」の特別講座として開催されています。

現在は、2026年3月に「ひな祭り講座」を企画中とのこと。

大納言が娘に贈った豪華な雛道具や京都の職人たちのプライドなど、春の京都を彩る歴史の裏側を一緒に紐解いてみませんか?

講座の開催日程や内容、予約方法などの詳細は、決定次第公式Instagram・公式ホームページ または本ページ・Instagramにて発表いたします。

興味を持たれた方はぜひInstagramをフォローして、最新情報をお待ちくださいね。

次回予定: 3月頃「ひな祭り講座」(仮)

場所: 往還塾(京都市下京区黒門通高辻下ル杉蛭子町237)

募集方法: Instagramおよび本ページにて告知