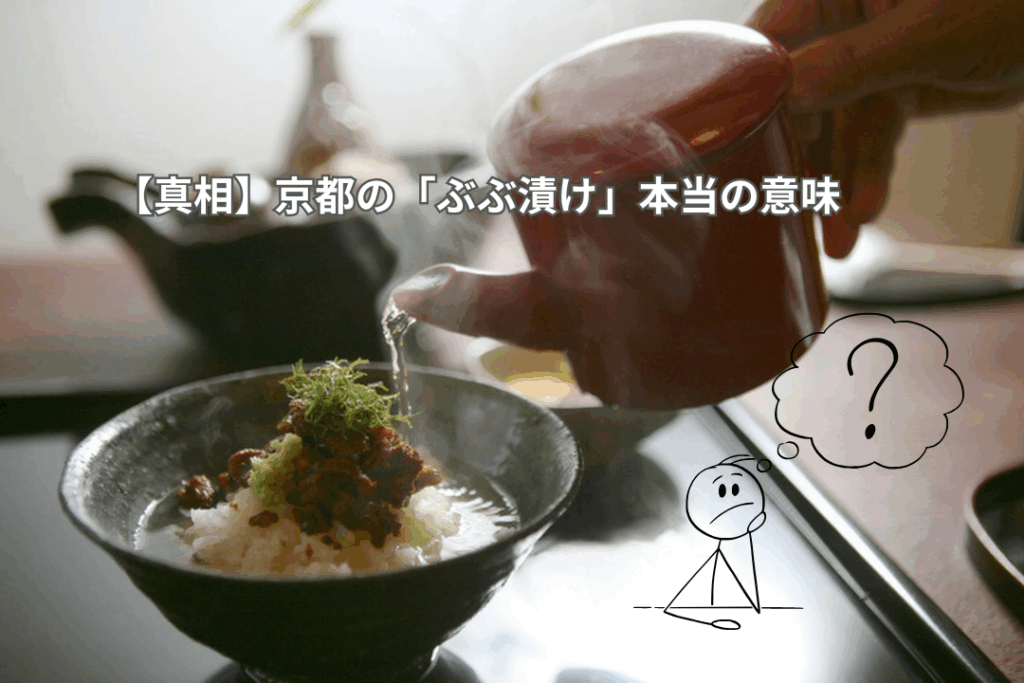

「ぶぶ漬け(お茶漬け)すすめられたら帰れって言う意味って、本当?」

「京都の人は腹黒いって言われているので、なんだか怖い」

京都にまつわる、様々なウワサ。きっと気になっている方も多いことでしょう。

この記事では、京都人が腹黒いといわれる理由や「ぶぶ漬け」の真相について、詳しく解説します。

このか

このか3代目京都人の私、このかが京都人の本音を教えます!

この記事を読めば「ちょっと怖い」と思っていた京都人のイメージが変わり、実際の京都を体験しに行きたくなるはずです。

さっそく京都人の心理をのぞいてみましょう!

【真相】京都の「ぶぶ漬け」本当の意味

京都人の腹黒さを表すときによく使われる「ぶぶ漬けでもどうどすか?」というキーワード。

この言葉の京都での使われ方や意味、そして実際にぶぶ漬けが出てくることがあるのかについて解説していきます。

結論:「ぶぶ漬け=早く帰れ」ではない

「ぶぶ漬けでもどうどす?」という言葉が、早く帰れと言う意味だというウワサは「半分本当」です。

しかし、直接的に「今すぐ帰れ!」という意味を持つわけではありません。

かといって、本心から「お腹が空いたでしょうから、お茶漬けをどうぞ」とすすめているわけでもありません。

これは、京都独特の「本音と建前」の文化を象徴するフレーズです。

お茶漬けを出すことで「あら、もうこんな時間。長居してしまったな」と、お客様自身に気づいてもらい、訪問の終わりを意識するきっかけを作るためのもの。

つまり、「長居させてしまって申し訳ない」という気遣い(建前)を見せつつ、「そろそろお開きにしては?」というサイン(本音)を上品に同居させているのです。

直接的な物言いを避け、相手に「察してもらう」ことを重んじる京都ならではのコミュニケーションが、この言葉の真相と言えます。

現代の京都で、本当に「ぶぶ漬け」は出てくるのか

現代の京都の一般家庭で「ぶぶ漬けでもどうどす?」と言われることは、まずありません。

ただし、その根底にある「察してほしい」という文化自体は、今も京都の人々の会話に息づいています。

ご自宅にお邪魔して、話が長引いている時

「新しいお茶のおかわり、どうどす?」

玄関先での立ち話が長引いた時

「まぁ、ちょっと上がってコーヒーでも飲んでいかはらしませんか?」

これらのキーワードも、(おかわりを淹れる手間をかけさせる前に)「そろそろ失礼した方がいいな」とお客様に察してもらうための、形を変えたサインの可能性があります。

ネットで話題!京都人の「ハイパーぶぶ漬けモード」と「ぶぶ漬け返し」

「ぶぶ漬け」のウワサはネット上でさらに進化し、「ハイパーぶぶ漬けモード」や「ぶぶ漬け返し」といった新しい言葉も生まれています。

これらは、京都人の「察して」サインの段階やそれに対する反応を示す言葉です。

さっそく解説していきますね。

【第1段階】上品な建前「遠回しなサイン」

「ぶぶ漬け」以外にも、遠回しに何かを伝えるサインは日常に隠されています。

「お子さん、元気でよろしなぁ」

(本音:もう少し静かにしてほしい)

「ピアノ、お上手どすなぁ」

(本音:練習時間に配慮してほしい)

「ええ時計したはりますなぁ」

(本音:(時計を見て)時間に気づいてほしい)

これらはすべて、直接的に相手を非難するのではなく、あくまで「気づき」を促すための京都ならではの気遣い(建前)です。

【第2段階】皮肉モード発動:「ハイパーぶぶ漬けモード」

上品な「遠回しなサイン」が通じない、または相手の無神経さが目に余る時に発動する京都人の「皮肉モード」を指すSNS発祥の言葉です。

これは、京都人の上品な建前(サイン)を察する気がなく、無遠慮な態度を取る相手に対して発動します。

観光客に「京都の人でもわからないんですか?」などと言われた時

「さぞお忙しかったんやね、調べもせんとようお越しで」

(本音:京都来るなら自分で下調べしてきて)

相手が長々と居座り、こちらが忙しいのを察してくれない時

「時間あらはるんやねー」

(本音:こっちは忙しいのに、暇そうでいいですね)

観光客がガイドブックの知識(お寺の正式名称など)を得意げに話してきた時

「よ〜知ったはるねぇ。京都のもんは、そんなとこ行かへんさかいわからへんわー」

(本音:観光客向けの知識をひけらかさないでほしい)

京都人がハイパーぶぶ漬けモードを発動すると急にそっけない態度になります。その場の空気を察して、早めに切り上げるのが無難です。

【絶対NG!】「ぶぶ漬け返し」で対抗

「ぶぶ漬け返し」とは、京都人からの遠回しなサインにあえて気づかないフリをして行動に移すことを指します。

「遠回しなお断りサインに気づいた上で、あえて乗っかる」という、ユーモラスな「返し技」としてSNSなどで話題になっています。

京都人: 「ぶぶ漬けでもどうどす?」

客: 「わぁ、うれしい!ぜひ、いただきます!」(出た!ぶぶ漬けモード。乗っかってやれ!)

京都人:(用意するつもりなかったのに、空気読めへん人やな!)

京都人: 「ええ時計したはりますなぁ」

客: 「そうでしょ!お気に入りなんですわ」

京都人:(時計に興味はあらしまへん!時間見て、時間!!)

本当に気づいていないのなら仕方ありません。

しかし、わざと「ぶぶ漬け返し」をしてしまったら、相手はハイパーぶぶ漬けモードを発動しつつ二度とあなたを家に上げないことでしょう。

京都人が「腹黒い」と言われる意味と文化的背景

「ぶぶ漬け」のような遠回しな表現が生まれた背景には、京都ならではの気質や文化があります。

その結果、「腹黒い」と言われることもありますが、そこには独特の人間関係の距離感や昔から続く考え方が深く関わっています。

それでは、京都人の気質を深掘りしていきましょう。

京都人のプライド:「洛中」意識

ひとくちに「京都」と言っても、一般的にイメージされる「京都」と京都人が考える「京都」には隔たりがあります。

京都人、特に中心地に住む人々にとって、「京都」とは「洛中」を指すという意識が根強くあります。

洛中はかつての平安京の内側、おおむね中京区・上京区・下京区あたりを指します。

そこから円を描くように、「洛外」さらに「市外」という序列が存在するのです。

そのため、同じ京都市内でも中心地から少し離れた北区や右京区から来たと伝えると、「えらい遠いとこから!」なんて言われることも。

ましてや、舞鶴や京丹後など日本海側の京都府に至っては「海のあるところやね!」と、もはや「京都」とは別の場所として認識されてしまうことすらあるのです。

「三代続けて」こそが京都人

京都では「三代続けて京都に住んでいて、ようやく一人前の京都人」と言われます。

これは、京都が持つ長い歴史と文化への誇りの表れです。

たとえ京都で生まれ育っても、両親や祖父母が他府県の出身であればまだ「新参者」。

私は、祖父の代からの京都住まいなのでギリギリ「京都人」を名乗らせてもらっています!

それほどまでに、京都という土地に住み続けることへの「プライド」が、京都人の気質を形作っています。

本音と建前は「心の距離感」の表れ

京都人は、人との「心の距離感」を非常に大切にします。

いきなり馴れ馴れしくされることや、自分のテリトリーに踏み込まれることを好みません。

そのため、直接的な物言いを避け、本音を建前で包むことで相手との間に適切な距離を保とうとします。

これが「腹黒い」と言われる所以です。

そして、これが京都人にとっては相手を不快にさせないための「配慮」なのです。

ただし、「察してほしい」という思いが強すぎるあまり、それが伝わらないストレスが表立たない場所での「陰口」として発散されることも。

逆に言えば、そうした「ここだけの話」や陰口を話してもらえるようになったなら、それは相手があなたに心を許し、親密な仲として認めた証拠とも言えます。

【京都旅行の前に】ぶぶ漬け問題の真意と京都人との付き合い方

京都旅行の前におさえておきたい、京都人と上手に付き合うための具体的な心得をまとめました。

詳しくみていきましょう。

結局、お茶をすすめられたらどうすべき?

もし京都のお宅で「お茶のおかわり」や「コーヒー」をすすめられたら、どうすべきか。

その答えは、あなたと相手との「心の距離感」によります。

本当に親しい間柄であれば、相手も本心から「もっとゆっくりしてほしい」と思っているでしょう。

しかし、まだそこまで親しくない関係であれば、それは「そろそろお開きにしませんか」というサインかもしれません。

どちらか迷った時は、いったん辞去の意向を見せるのが最もスマートな対応と言えます。

京都人と仲良くなるための心得

京都人の「察して」文化は少し複雑に思えるかもしれませんが、怖がる必要はありません。

大切なのは、最初から距離を詰めすぎないこと。

京都人は人との心の距離感を大切にするので、焦らず、ゆっくりと関係を育む時間を楽しみましょう。

仲良くなるには『時間』が必要なんどす

もし「陰口」のようなものを耳にしても、文化の一部として大らかに受け止めてみてください。

また、会話の中で裏の意味を考えすぎないことも重要です。

いつも裏があるわけではないので、考えすぎると疲れてしまいます。相手の言葉をそのまま受け止める素直さも大切にしましょう。

そしてなにより、礼儀を重んじる京都では、日々のあいさつが、信頼関係の第一歩です。

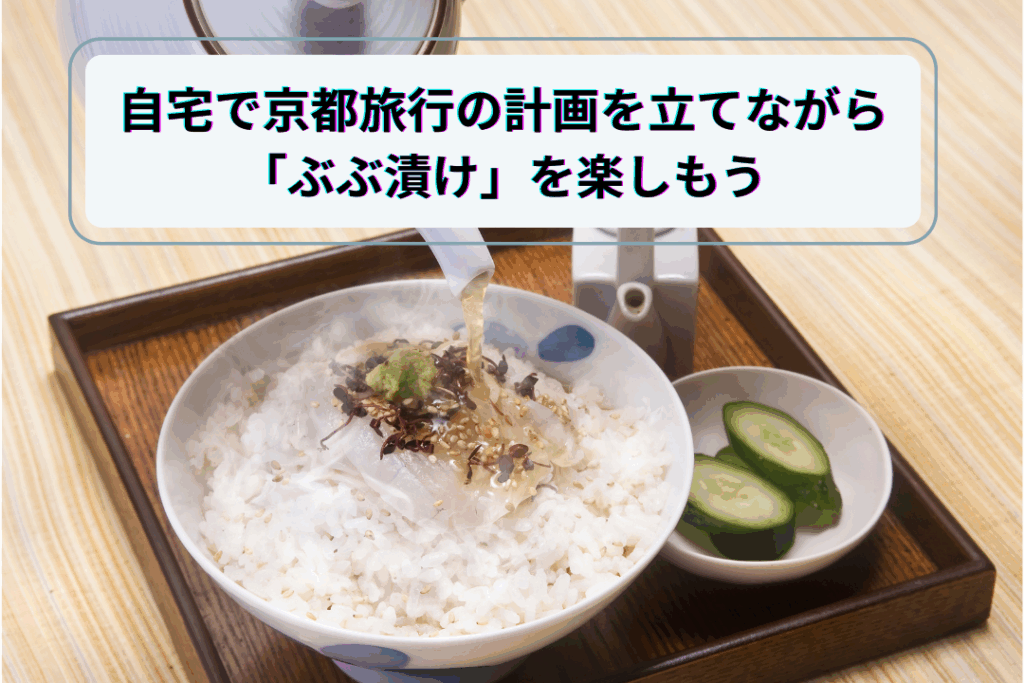

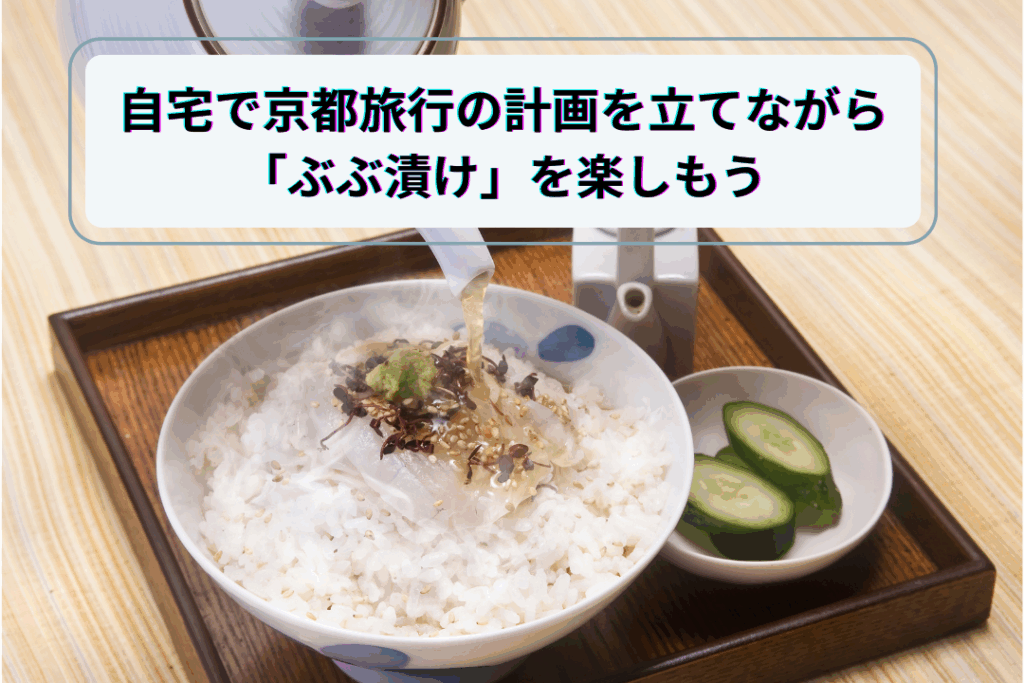

自宅で京都旅行の計画を立てながら「ぶぶ漬け」を楽しもう

ウワサの「ぶぶ漬け」はさておき、せっかくなら本物の京都の食文化に触れてみましょう。

京都の家庭でいただく「ぶぶ漬け」は、豪華なものではありません。

ごはんにお番茶(ほうじ茶)をかけ、おいしい「京漬物」でさらさらといただきます。

ここでは、ご自宅でもその本格的な味が楽しめる、代表的な「京都三大漬物」をご紹介します。

それぞれに個性があり、お取り寄せやお土産にもぴったりですよ。

京都らしいスイーツもぜひ一緒にチェックしてみてくださいね!

すぐき漬け:冬だけ味わえる“通好み”の酸味

上賀茂神社周辺で作られる京都三大漬物のひとつ。

「すぐき菜」というカブの一種を塩だけで漬け込み、乳酸発酵による独特の酸味と深い旨みが特徴です。

手間がかかるうえ冬季限定で仕込まれるため、“冬の通の楽しみ”として親しまれています。

熱々のご飯に刻んだすぐき漬けを乗せるのはもちろん、お酒のアテとしてそのまま味わうのもおすすめ。

この酸味を知れば、あなたも京都通の仲間入りです。

>>京つけもの大安をチェックするしば漬け:香りと歯ごたえで食がすすむ

ナスやキュウリを赤シソとともに漬け込んだ、大原の名産。

パッと目を引く赤紫色と、さっぱりとした酸味・歯ごたえの良さが特徴です。

シソの爽やかな香りと心地よい酸味が、食欲をそそります。

細かく刻んでポテトサラダに混ぜたり、タルタルソースに加えたりするのも人気です。

>>土井志ば漬本舗をチェックする千枚漬け:上品な甘さとやさしい歯ざわり

薄くスライスした聖護院かぶらを、昆布とともに甘酢で漬け込んだ冬の京都の味覚。

とろけるような歯ざわりと上品な甘みが、絶品です。

そのままいただくのはもちろん、生ハムやスモークサーモンと合わせてオードブルにするのもおすすめ。

おもてなしの一品としても喜ばれる、京都ならではの雅な味わいです。

>>京つけもの西利をチェックする腹黒さも含めた「本当の京都」に会いにいこう

この記事では、京都人の「腹黒さ」の真相について解説しました。

誤解されがちな京都人の気質ですが、その背景には長い歴史の中で育まれた独特の文化や気遣いがあります。

- 「ぶぶ漬けでもどうどす?」は直接的に「早く帰れ」と言う意味ではない

- 現代でも「お茶のおかわり」など、形を変えて「察して」文化が残っている

- 「ハイパーぶぶ漬けモード」「ぶぶ漬け返し」はSNSから生まれた言葉

- 「洛中意識」や「心の距離感」が、京都独自のコミュニケーションを生んでいる

- 京都人と仲良くなるには「時間をかける」「裏を読みすぎない」ことも大切

京都人がすべて意地悪で腹黒いわけではありません。

ただ、そう見える言動も、実は相手を思いやる「気遣い」や「文化」の裏返しなのです。

その奥深さを知った今、ぜひ京都へ足を運び、腹黒さも含めた「本当の京都」の空気を丸ごと体感してみてください。

おいしい京漬物も待っていますよ!